日本人であればほとんどの人が知っている、また入浴したことがあるであろう「温泉」。

しかしながらほとんどの人は温泉というものをなんとなくでしか捉えていないかと思います。

温かいお湯、いい成分が入っている湯など・・。

「温泉ってそもそも何のこと?」答えられない人も多いでしょう。

今回は温泉の基礎知識として、「温泉」の定義について、

温泉の温度、pH、浸透圧(これはあまり聞かないと思いますが)や泉質の決め方など、

分析書にも記載されている基本的なことを解説していきます。

温泉について基本的なことを知りたい方は是非ご覧ください。

なお、今回記載した内容は温泉の科学 温泉を10倍楽しむための基礎知識!! という書籍を参考にさせていただいております。

温泉について

温泉とは何か

まずは温泉とは一体何なのか!?

温泉は「温泉法」という法律により次のように定義されています。

温泉とは地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他にガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温泉又は物質を有するものをいう(温泉法第2条)

ここに掲げられている温泉法第2条の別表は後ほど記載しますが、その中の3つの条件のうち一つ以上満たせば温泉ということになります。

その3つの条件とは、

- ①湧出時の泉温が25℃以上にある

- ②指定された特定の成分(18成分)が1成分でも規定濃度以上含まれる

- ③溶存物質の総量が1000mg/kg以上である

ということになります。

その別表は以下の通りになります。

1 温度(温泉源から採取されるときの温度)25℃以上

2 温泉水1kg(1L)中に溶けている物質の量(下記のうちいずれか1つ以上)

| 物質名 | 含有量(温泉水1kg中) |

| 遊離炭酸(CO₂) | 250mg以上 |

| リチウムイオン(Li⁺) | 1mg以上 |

| ストロンチウムイオン(Sr²⁺) | 10mg以上 |

| バリウムイオン(Ba²⁺) | 5mg以上 |

| 鉄イオン(Fe²⁺、Fe³⁺) | 10mg以上 |

| マンガン(Ⅱ)イオン(Mn²⁺) | 10mg以上 |

| 水素イオン(H⁺) | 1mg以上 |

| 臭化物イオン(Br⁻) | 5mg以上 |

| ヨウ化物イオン(I⁻) | 1mg以上 |

| フッ化物イオン(F⁻) | 2mg以上 |

| ヒドロヒ酸イオン(HAsO₄²⁻) | 1.3mg以上 |

| メタ亜ヒ酸(HAsO₂) | 1mg以上 |

| 総硫黄(H₂S + HS⁻ + S₂O₃²⁻) | 1mg以上 |

| メタホウ酸(HBO₂) | 5mg以上 |

| メタケイ酸(H₂SiO₃) | 50mg以上 |

| 炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃) | 340mg以上 |

| ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |

| ラジウム塩(Ra) | 1億分の1mg以上 |

| 物質の総量(ガス性のものを除く) | 1000mg以上 |

条件を一つずつ確認してみましょう。

まず①湧出時の泉温が25℃以上にあるについてです。

温泉法が定められる前は、「温度」というものが第一要件だったようで、成分の前にまず温度がある程度高くないと温泉じゃないだろう、と考えられていたようです。

これは温泉が地熱の影響を受け、全国の平均気温よりも高い温度をもつものである、という原則に基づいています。

地表に湧出し、平均気温の最高値より常に高い温度をもつ地下水は明らかに地熱の影響を受けている、ということです。

要は地下水の温度は通常低め(14℃~20℃ぐらい)であるのに、それよりも高い温度であるってことは何かしら地熱の影響を受けているだろう、ということですね。

続いて②指定された特定の成分(18成分)が1成分でも規定濃度以上含まれるについて。

もともと温泉法ができる前は①の要件が第一だったものが、法整備により含有成分を一定濃度以上含んでいれば冷たい地下水でも温泉と呼べるようになりました。

(ちなみに18の成分は、通常の地下水には含まず、地熱の影響を受けた地熱水に特徴的に含まれる溶存化学種(イオン種)として選定されたもの)

25℃以下の温泉は「鉱泉」や「冷泉」とも呼ばれていますが、温泉法が作られる前、これらは温泉とは異なるものだったようです。

その冷泉が一定量の成分を含む場合、温泉とみなされるようになりましたが、その理由としては

「そのような地下水はかつて地熱の影響を受け、かなり高温であったと推定されること、また含有する成分が天然で希少な成分であり、体に有効な成分が多い」ということだそうです。

最後に③溶存物質の総量が1000mg/kg以上であるについて。

こちらも②と同様に、地熱の影響を受け含有する成分がトータルで1000mg/kgを超えることで、体にとって有効な成分が多いから、という理由でしょう。

温泉というのは基本的に人が利用するものなので、人にとって有益なものであるかということが大事なのだと思います。

以上のように、3つの条件のうち1つでも満たせば「温泉」として認められるということになります。

温泉の分類について

温泉にはいろいろな種類があります。

例えば高温の温泉、ほかにはpH(液性)が低い温泉、成分が濃い温泉など・・・。

それらがいわゆる「温泉分析書」に記載され、どういった温泉か分類されることになります。

この分類をそれぞれの条件から見ていきましょう。

温度による分類

まずは温度による分類です。「温泉とは何か」という項目では温泉法により25℃以下のものでも温泉と呼ぶようになったと説明しましたが、基本的には温度により呼び方が異なっています。

その表記が以下の通りです。

| 高温泉 | 42℃以上 |

| 温泉(普通泉) | 34℃以上42℃未満 |

| 低温泉 | 25℃以上34℃未満 |

| 冷鉱泉 | 25℃未満 |

これとは別に入浴法の区別として、高温泉に入る高温浴、低温泉に入る低温浴、その間の37℃前後の湯を適温として入る微温浴というものもあり、より低温の冷鉱泉を寒冷浴として医療用に利用する場合もあります。

基本的には上記の4項目のみのようですが、それ以外によく使われる「ぬる湯」という言葉もだいぶ定着してきてるように思います。

ぬる湯の温度の定義ははっきりとはないでしょうが、35~39℃辺りの体温に近い温度が一般的なようです。

今後は温泉法にぬる湯という言葉が定義づけされる日が来るのかもしれないですね。

液性(pH)による分類

続いては液性、pH(ペーハー)と呼ばれるものを使用した分類です。

(ちなみにpHとは、「水素イオン指数」Potential Hydrogenと呼ばれる水の性質を示す単位の一つです)

温泉には様々な液性のものがあり、湧出時のpH値に以下のように分類されます。

| アルカリ性泉 | pH8.5以上 |

| 弱アルカリ性泉 | pH7.5以上8.5未満 |

| 中性泉 | pH6以上7.5未満 |

| 弱酸性泉 | pH3以上6未満 |

| 酸性泉 | pH3未満 |

実際にはpH2以下の強酸性やpH10以上の強アルカリ性の温泉も存在しますが、通常そのままでは刺激が強すぎるため薄めて使用するので、そのような区分は設けません。

酸性の温泉はその起源として火山ガス中の二酸化硫黄や、塩化水素ガスが熱水に溶け込んでできたものや、硫化水素が地表付近で酸化してできた亜硫酸や硫酸によるものが多く、そのため酸性温泉のほとんどが火山性の温泉です。

対して中性-アルカリ性の温泉は、塩化物泉や炭酸水素塩泉など平野部の非火山性温泉に多く見られます。

浸透圧による分類

温泉は様々な物質が溶存している(液体の中に物質が分子やイオンの状態で均一に混ざり合っている)溶液です。

溶液はその濃度に応じて浸透圧という圧力を持ちます。

温泉はその浸透圧を決める溶存物質総量により次のように分類されます。

| 高張性泉 | 10g/kg以上 |

| 等張性泉 | 8g/kg以上10g/kg未満 |

| 低張性泉 | 8g/kg未満 |

そもそも浸透圧とは何かというと、

溶けている物質(溶質)は通さないで、溶かしている物質(溶媒)のみを通す半透膜という膜を境に、濃度が異なる溶液間で生じる圧力のことです。

浸透圧は単位体積中の溶存物質種のモル数と温度に比例することが知られており、温度T(K)における、総モル濃度c(mol/L)の水溶液の浸透圧Ⅱは

Ⅱ=cRT (単位:Pa)

となります(Rは気体定数で8.314JK⁻¹ molSr⁻¹) 。

ちなみに人間の体液の浸透圧はおよそ7.5気圧(75万パスカル)ほどであり、これはおよそ8.8g/Lの濃度の食塩水の浸透圧に相当します。

この体液と同等の浸透圧を持つ溶液を等張液といいます。

これに近い溶存物質量(8g/kg以上10g/kg未満)を持つ温泉を等張性泉というわけです。

要は人間の体液の浸透圧を基準に、温泉の濃度が高ければ高張、同じであれば等張、低ければ低張ということですね。

以上の泉温、液性(pH)、浸透圧は温泉の物理化学的性質を示す指標として有用であり、この3つを用いて分類がなされます。

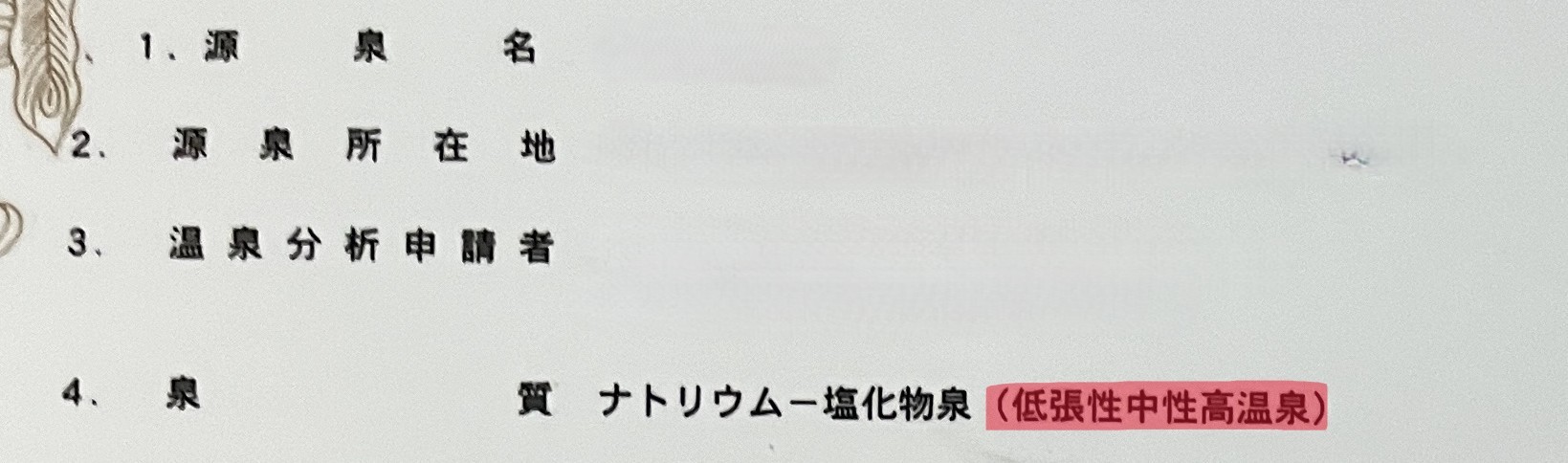

こちらはとある温泉の分析書なのですが(泉質以外は消してます)、泉質の部分の()の中に表示されているものが今回紹介した3つの指標の内容となります。

低張性=浸透圧、中性=液性(pH)、高温泉=泉温 とそれぞれ対応していますね。

これらはいわゆる「副泉質名」として表記がされています。

化学成分による分類(泉質)

先ほど泉温、液性(pH)、浸透圧による泉質の説明をしました。

先ほどのものが一般的には副泉質名として使われているのですが、メインの泉質(例えばナトリウム-塩化物泉など)の表記はどのようにして決められるのでしょうか?

泉質は、溶存する化学物質に基づいて分類されるのですが、分類するうえで大事になるのが「療養泉」です。

1951年に当時の厚生省により温泉分析法指針が制定され、温泉の分析方法とともに、温泉を療養目的に利用することのできる療養泉の基準が示されました。定義は以下の通り。

1 温度(温泉源から採取されるときの温度)25℃以上

2 温泉水1kg(1L)中に溶けている物質の量(下記のうちいずれか1つ以上)

| 物質名 | 含有量(1kg中)mg以上 |

| 遊離炭酸(CO₂) | 1000mg以上 |

| 銅イオン(Cu²⁺) | 1mg以上 |

| 総鉄イオン(Fe²⁺、Fe³⁺) | 20mg以上 |

| アルミニウムイオン(Al³⁺) | 100mg以上 |

| 水素イオン(H⁺) | 1mg以上 |

| 総硫黄(H₂S + HS⁻ + S₂O₃²⁻) | 2mg以上 |

| ラドン(Rn) | 30(100億分の1キュリー単位)以上 |

| 物質の総量(ガス性のものを除く) | 1000mg以上 |

そしてこちらを元に、泉質は大きく以下のように分けられます。

| 塩類泉(溶存物質総量が1000mg/kg以上のもの) |

| 単純泉(溶存物質総量が1000mg/kg未満のもの) |

| 特殊成分を含む療養泉 |

このように3つに区分されますが、主要成分により分類すると、

単純温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、含アルミニウム泉、含銅-鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射能泉

の11種類に分けられます(適応症の観点から9種類に分ける考え方もある)。

この11種類が分析書でよく目にするやつですね。

そして、それぞれ含有するその他の成分によってさらに細かく分類できるようになっています。

「塩類泉」の泉質名は、溶存する物質のうち最大量のものにより命名されるのが原則であり、かつては食塩泉や石膏泉などのようにその主要溶存物質の塩としての通称名で表記されていました。

しかし1978年の「鉱泉分析法指針」の改訂により、溶存中に最も多く含まれれる主要陽イオンと陰イオンをハイフン(-)で結んで泉質を表記するようになりました。

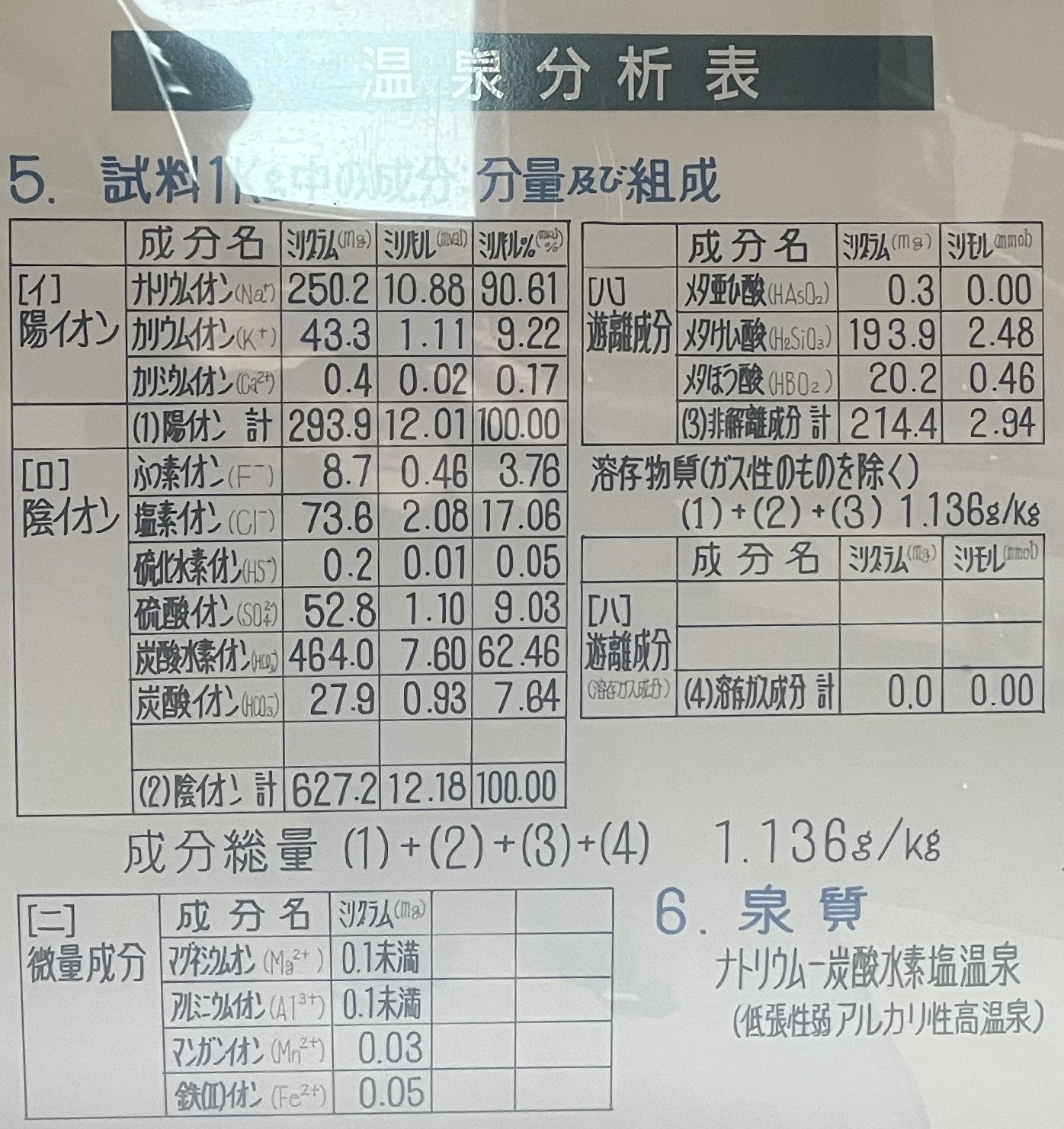

こちらはとある温泉の分析書になります。これを見るとわかりやすいですね。

最も多く含まれれる主要陽イオン=ナトリウムイオン

最も多く含まれれる主要陰イオン=炭酸水素イオン

これにより泉質名が「ナトリウム–炭酸水素 塩(温)泉」となっています。(量の多さは「ミリバル」の単位で判断しているようです)

塩類泉は主にこのように記載しているということですね。

また、「特殊成分を含む療養泉」という区分について。

特殊成分というのは前述した「療養泉」の表に記載した7成分のことで、そのいずれかが一定の含有量を超えることで条件が満たされます。

特殊成分のある温泉は、塩類泉の場合頭に「酸性-」や「含二酸化炭素-」、「含鉄-」、「含硫黄-」、「含放射能-」などがつきます。

単純温泉の場合は、25℃未満だと「単純酸性冷鉱泉」、「単純二酸化炭素冷鉱泉」などで、

25℃以上では「単純硫黄温泉」、「単純放射能温泉」などのように、

いずれも単純の後に特殊成分の名が付記され表記されます。

まとめ:知識を持って温泉を楽しもう

以上、温泉についての基本的な知識を記載してきました。

「温泉」と認められるものは、

- ①湧出時の泉温が25℃以上にある

- ②指定された特定の成分(18成分)が1成分でも規定濃度以上含まれる

- ③溶存物質の総量が1000mg/kg以上である

これらの条件のうち1つが満たされればOKということ。

温泉の分類として泉温、液性(pH)、浸透圧が有用な指標であること。

泉質には主に11種類の区分けがあり、成分の量で決められていること。

普段何気なく温泉に入っている人も、これを機に分析書を見てみたりすることでより温泉について興味が持てたりするはずです。

私自身もこれらを調べることでより温泉についての理解が深まった気がします。

温泉について基本的なことを知ることで、温泉というものをさらに楽しめるようになると良いですね。